Там, где мой народ, к несчастью, был (с) А.Ахматова

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. В годы репрессий в ТАССР в заключении погибли почти 14 тысяч человек, общее число репрессированных — 54,5 тысячи граждан республики.

В нашем музее имеются свидетельства этих страшных времён, печальных историй и разбитых судеб. К сожалению, многое мы уже не сможем установить и рассказать, но не можем не уделить внимание.

Вернуть и хранить имя

Имена пострадавших реабилитируются спустя 40-60 лет. Это уже не вернёт им счастливой жизни, но их имя очищается от клейма врагов народа. Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан «Редакция «Книга Памяти» издала «Книгу Памяти жертв политических репрессий» в 28 томах. Её глава, посвящённая Лениногорскому району, доступна по этой ссылке.

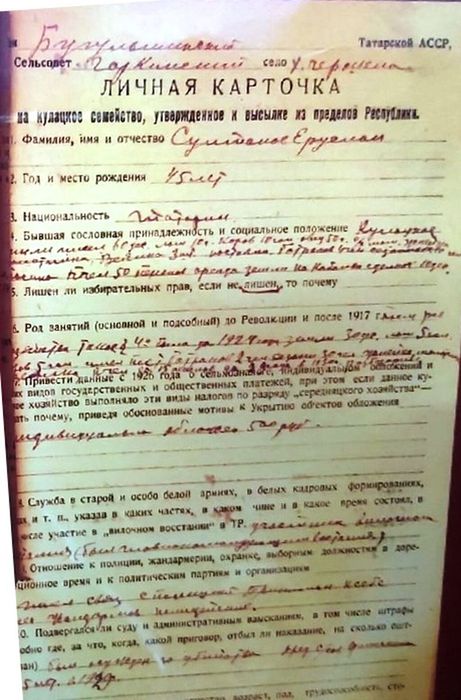

Чудовищная участь могла коснуться кого-угодно. В книге Памяти большинство пострадавших — крестьяне, которых подвергли раскулачиванию и высылке. Приведем несколько примеров из 18 тома:

БЕРЕЗИНА Варвара Ефимовна, 1886 г.р., место рожд.: Лениногорский р-н, с.Старая Письмянка, жила: г.Бугульма. Русская, монашка. Арестована 30.5.31 ("религиозная агитация"). Осуждена тройкой ГПУ ТАССР 12.9.31 по ст. 58-11. Приговор: 5 лет концлагерей. Реабилитирована 21.11.89.

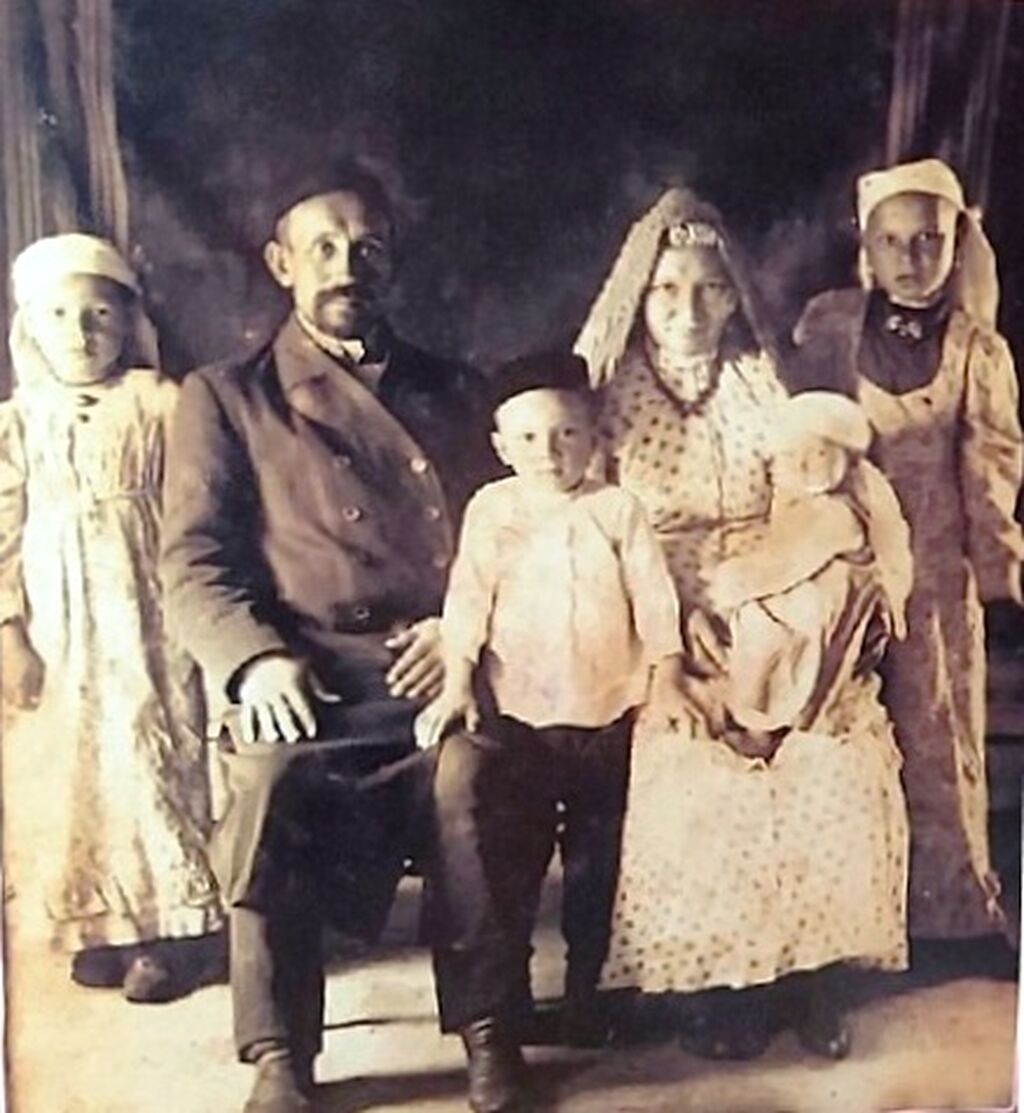

КАМАЛЕТДИНОВ Валиахмат, 1861 г.р., место рожд.:Лениногорский р-н, с. Керлигач, жил там же. Татарин, мулла. Семья: жена Мухсыня (1897), сын Габсалям (1911), дочь Масгуда (1914), сын Асгат (1920), дочь Гальсам (1923),сын Сагат (1925). Шугуровским РИК в 1930 г. семья раскулачена и выслана. Реабилитированы 19.05.2003.

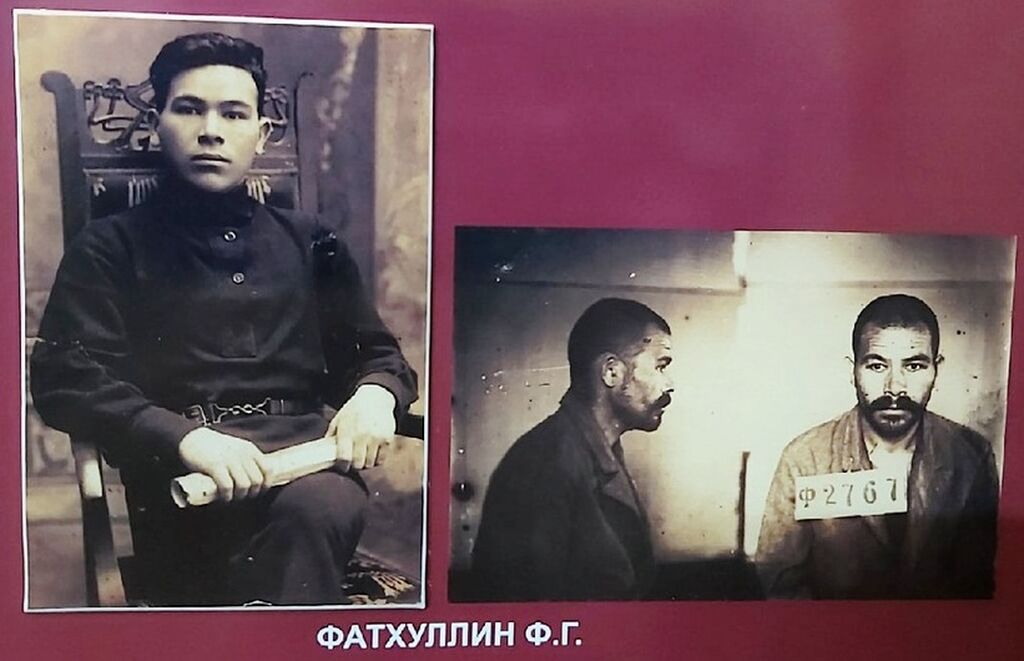

ФАТХУЛЛИН Фатых Гайнутдинович, 1901 г.р., место рожд.: Лениногорский район, с. Туктарово-Урдала, жил в Бугульминском р-н, дер. Татарская-Дымская. Татарин, столяр, учитель химии. Член ВКП(б) с 1920 по 1930 гг. Арестован 28 октября 1938 г. по ст.58 п. 10 ч.1. ("враждебное настроение в отношении Сов. вл., высказывал несогласие с Конституцией"). Осуждён Особым совещанием НКВД СССР 27 августа 1940 г. Приговорён к 5 годам в исправительно-трудовом лагере. Умер 28 августа 1942 г. в Пермской обл., в Соликамском р-не, в Усольлаге. Реабилитирован 30 апреля 1957 г.

Данные о жертвах можно найти также на сайте "Открытый список", однако будьте осторожны: сведения основаны на материалах сайта Общества Мемориал, который признан иноагентом в РФ.

Всё, что осталось на память

С историей репрессий в нашем музее связан ещё один экспонат - подшивка журнала "Шура". Его историю подробно описала главный специалист Лениногорского краеведческого музея Фагима Минязева.

Подшивка журнала “Шура” за 1910 год попала в Лениногорский краеведческий музей в 2008 году, почти через 100 лет с момента издания. Музей приобрёл её у Рушании Гарифовны вдовы Героя Советского Союза Садриева С.С., она многие годы хранила эту семейную реликвию. Первый номер журнала «Шура» увидел свет 10 января 1908 года, последний был издан 31 декабря 1917 года. Журнал выходил два раза в месяц: 1 и 15 числа. За год получалась подшивка из 24 номеров. За 10 лет существования было издано 240 номера. Журнал пользовался большой популярностью, так как был первым журналом в Российской Империи издававшийся на татарском языке.

Бабушка Рушании Гарифовны со стороны мамы Гыйльмениса и мама известного учёного и прсоветителя Ризаэтдина Фахретдина Мәүһүбә были родными сестрами. И по словам Рушании Гарифовны эта подшивка “Шуры” и еще несколько книг переданы лично Ризаэтдин Фахретдином, главным редактором “Шуры”, отцу Рушании ханым Гариф хазрату Шукурову, мулле Шугурововской мечети. То есть в распоряжение семьи своей двоюродной сестры подшивку журнала за 1910 год передал лично великий ученый. Этот дорогой подарок в семье хранили как зеницу ока. Во время Гражданской войны и в трудные годы сталинских репрессий журнал прятали, читали тайком от посторонних глаз. Мугаллима (учителя) медресе, муллу Шугуровской мечети Шукурова и его жену репрессировали за их религиозную деятельность: за то, что они проводили религиозные обряды, учили детей читать молитвы. Семью Шукуровых выслали из села. Хозяйство раскулачили, часть своей большой библиотеки Гариф хазрат успел раздать хорошим знакомым и своим ученикам. А “Шуру” успели спрятать.

В 2009 году при проведении выставки “Рамазан ае мөбарәк булсын!” мы выяснили, что в фондах музея есть еще одна книга из библиотеки Гариф хазрата. Это подтверждает надпись на титульном листе. Книга “Тарих абуль Фарук. История Турции. 3-й том. Стамбул.1910» поступила в фонды Лениногорского музея из другого источника. Два раритетных экземпляра “шукуровской” библиотеки встретились на выставке в Лениногорском краеведческом музее. На сегодняшний день, они бережно хранятся в фондах музея.

Ещё одна не менее горестная история, тесно связанная с Лениногорском, - судьба Михаила Дмитриевича Фомина, которую описала Раиса Махумовна Фатхуллина. Именно под руководством Михаила Дмитриевича Фомина на улицах Лениногорска были посажены десятки тысяч диких яблонь, тополей, клёнов, лип и многих других деревьев и кустарников. Яблони присутствуют на многих изображениях города и даже стали своеобразным городским символом. В качестве благодарности за огромный неоценимый вклад в озеленение города лениногорцами была установлена большая памятная каменная плита с барельефом М. Д. Фомина.

"...Был 1953 год. По приглашению главного архитектора города Бондаренко И.А. приехал к нам в город отставной подполковник Михаил Дмитриевич Фомин. Они вместе служили, хорошо знали деловые качества друг друга и работа вместе сулила им хорошие результаты.

Итак, Михаил Дмитриевич Фомин.

Родился он 21 ноября 1897 года в Смоленской губернии, в селе Ходорки, Яртовского района. Село это было малоземельное. Прокормить семьи крестьяне не могли, поэтому мужчины занимались отхожим промыслом. Так как семья Фоминых была многодетная, жизнь была нелегка. Девятилетнего Мишу отвезли в Питер к родным и отдали в мальчики к архитектору. Хозяин архитектурному делу мальчика не учил, но зато хлеб свой Мишка должен был отрабатывать тяжелым непосильным трудом. Промучившись год, и невидя в своей жизни никакого просвета, десятилетний мальчик убежал от хозяина и пешком ушел в Москву к другому дядьке. В Москве его также отдали в мальчики сначала к переплетчику, потом к булочнику, потом к портному. Но где бы он не жил, везде был изнурительный труд и никакого обучения ремеслу. Детей бедняков за людей не считали. Когда Мише исполнилось 14 лет, дядя устроил его на ламповый завод подручным, потом его первым помощником, потом - слесарем. В конце каждой недели выдавали деньги за работу. Это были гроши, которых хватало только на полуголодную жизнь.

В 1915 году Михаила Фомина призвали в армию - I Мировая война. Михаил Дмитриевич дослужился до унтера. За бесстрашие и личный героизм его наградили георгиевским крестом. I степени. В марте 1918 года вернулся в деревню, вступил в партию, записался в Красную Армию. Михаил Дмитриевич служил в армии Тухачевского. В 1920 году Михаила Дмитриевича направили на учебу в школу красных командиров. 17 марта 1921 года вспыхнул Кронштадтский мятеж. Все делегаты съезда были направлены на подавление этого мятежа. В составе сводного полка М.Д. Фомин тоже участвовал в освобождении Кронштадта, за что был награжден «Орденом Красного Знамени» ( от 7 мая 1923 года). Во время освобождения Кронштадта, Михаил Дмитриевич был тяжело ранен в голову, почти 2 недели был без памяти, трудно выздоравливал. По окончании школы красных командиров его направили в пограничные войска, где до 1930 года служил сначала на польской границе, потом в Закавказье. За отличную службу в охране границ 1 мая 1930 года был награжден вторым «Орденом Красного Знамени» и переведен в Москву. В том же 1930 году он женился на Александре Самсоновне, которая работала следователем. Все было отлично: дома рос сынишка Володя, была любимая работа, квартира, друзья. Вскоре Михаилу Дмитриевичу вручили

третий «Орден Красного Знамени», повышение в должности.

И вдруг арест. Осень 1937 г. забрали Александру Самсоновну. Ее обвинили в шпионаже в пользу Японии, Германии, в организации заговоров против государства. Судили по ст. 58. Ни при каких пытках, ни при каких угрозах Александра Самсоновна не признала свою вину. Не подписала ни один протокол допроса. Единственный и постоянный ее ответ был: « Я не виновата.

Я ничего не знаю. Я обвинения не признаю. Я не подпишусь» Не смогли ее сломить и в ОГПУ. Дали ей 10 лет колонии строгого режима и отправили в Каргополь Архангельской области на лесоповал. Там она должна была и погибнуть, так как работали при температуре -40°С полуодетые, а она в 16 летнем возрасте переболела туберкулезом легких. Но мир не без добрых людей. Были они и среди политических заключенных. За нее похлопотали, и ее перевели из лесоповала в столовую. Работа также была изнуряющей, но только в тепле и сытости.

Сразу после ареста жены у Михаила Дмитриевича начались неприятности. Его вызвали к старшему по званию и предложили написать отречение от жены - врага народа. Так как Михаил Дмитриевич точно знал невиновность жены, он не мог пойти на такую подлость. При втором вызове с него потребовали отказную и дали понять, что его ожидает в случае отказа. Все понимал Михаил Дмитриевич. Он многое знал, но отказаться от ни в чем неповинной жены ради спасения своей шкуры не мог. Не мог, и все тут! Тогда его лишили всех званий, всех орденов, конфисковали квартиру со всем имуществом, и перевели простым солдатом.

Забрав чемоданчик с одеждой сына, Михаил Дмитриевич переселился в казарму. На правах рядового целых два года Михаил Дмитриевич жил с сыном Володей в казарме, где его мог оскорбить любой, а он в свою защиту не имел право ничего предпринять. Это были самые страшные и нелепые годы в его жизни. Но он выдержал. Будучи человеком высочайшей культуры и трудолюбия, он никогда не давал повода для своего унижения. В 1939 году арестовали Ежова. К власти пришел Берия. И чтобы показать себя, как справедливого руководителя, по Москве и московской области начали пересматривать дела «врагов народа». Михаил Дмитриевич пишет прошение на имя Лаврентия Берия о пересмотре дела своей жены — Фоминой Александры Самсоновны. Вопрос был решен положительно. Александру Самсоновну реабилитировали. Михаилу Дмитриевичу вернули звание, ордена и направили служить сначала в Рыбинск, Джезказган, потом на Урал, Саратов, Ташкент, Самару, Казань. Но где бы он ни служил, в каком бы звании ни был, он для солдат был как отец. По приезде на новое место, он при казарме разводил сады, а если невозможно было вырастить сад, то для солдат растили овощи, бахчевые.

Дочь Валя, Валентина Михайловна, говорит, что семья овощи и фрукты покупала на рынке, тогда, как в солдатском саду ветки ломились от фруктов, а в огороде овощей было невпроворот. Отец никогда ничего не приносил домой из солдатского сада, разве только что-то диковинное, на показ. Так как его часто перебрасывали с одного места на другое, то своего насиженного места семья не имела. Куда бы его не направляли, семью он забирал с собой. Он говорил, что силен только ими, своей семьей. Семья для него была - святое. А Александра Самсоновна тоже была легка на подъем, ехала с ним хоть на край света. Поэтому жили и в землянках, и в бараках, и на частных квартирах, но только вместе.

Перед началом войны сын Володя был призван в армию и служил в Каунасе. Накануне войны их полк вывезли в летние лагеря. В первые же дни войны Каунас пал без боя, а полк сгинул. Так следы сына Михаил Дмитриевич и не нашел. Сильно переживал, писал много раз рапорты с просьбой отправить на фронт. Но ему не забыли арест жены и постоянно отказывали. Использовали его там, где тяжело, где нужен ум и работоспособность. Он был и начальником строительства в Ташкенте, начальником ВОХРа в Самаре, замполитом в Средневолжском округе.

В 1942 году у Фоминых появился Юра. Быстрый, смышленый мальчишка, племянник Александры Самсоновны, сразу привязался к Михаилу Дмитриевичу. Любовь у них была взаимная. Куда бы ни поехал Михаил Дмитриевич, даже ненадолго, он всегда брал с собой Юру. Матери не было, отец воевал, так что Фомины стали для Юры настоящими родителями. А после смерти отца (28 августа 1944 года) в 1945 году к Фоминым привезли в Саратов и Валю, сестру .Юры. Радость от приезда Вали была двойная, ибо 5 мая 1945 года М.Д. Фомину за самоотверженный труд был вручён Орден Ленина. А в 1945 году этих детей (Юру и Валю) усыновили и удочерили Фомины. Дети приняли фамилию и отчество отца, стали Фомин Юрий Михайлович и Валентина Михайловна. Это были счастливые годы в семье Фоминых. Дети были умными, хорошо учились, были радостью в семье. Юра уже кончил институт, был направлен в г. Шевченко на Сахалине. Работа нравилась, ладилась. Вскоре его назначили начальником Лаборатории гидравлических исследований. Сотрудничал с Москвой ВНИИ, сдал кандидатский минимум, готовился к защите диссертации. Материала хватало даже на докторскую. Дочь Валя тоже училась в институте.

Михаил Дмитриевич вышел в отставку. Пока раздумывал о дальнейшем, встретился в Казани с Бондаренко.Так 23 октября 1953 года семья Фоминых приехала в Лениногорск. По словам Бондаренко, денег на озеленение ухнули много, а толку ни на грош. Встреча их была большой находкой для города.

Семья Фоминых (а их было уже много) поселилась в Письмянке, в недостроенном инкубаторе. Крыша протекала, свету не было, спали на раскладушках, а то и просто на полу. Тут были бабушка с дедушкой, племянница Александры Самсоновны Валя и еще какая-то родня. Через 6 месяцев семья переехала в частную квартиру по нагорной улице к Марии Ивановне. И только в июне 1954 года переехали в финский домик в Подлесном. Было 2 комнаты. Иногда в этих двух комнатах жили по 13 человек. Приезжали родные, которые нуждались в помощи и жили по несколько месяцев. «Отец ни разу не нахмурил брови, ни разу не обмолвился словом по поводу их. Был всегда ровный, добрый, великодушный. Какой же это был могучий характер! Он имел огромную выдержку,» - вспоминает дочь Валентина Михайловна.

Михаил Дмитриевич пропадал на работе с утра до вечера. Часто не приезжал домой на обед. Через весь центр города проходил глубокий овраг. Надо было его засыпать. Чтобы грунт меньше оседал, его трамбовали тракторами, бульдозерами, и сажали деревья. Работы было невпроворот. За саженцами ездили и в дальние питомники. Михаил Дмитриевич ездил всегда сам. Он знал, что от того, как выкопают, как сложат в машину и как потом посадят деревья, зависит 60% процентов приживаемости. Поэтому и при копке, и при перевозке и при посадке он участвовал сам. Ему было далеко не безразлично, что и как

делается. Нередко можно было на проспекте увидеть старика с красивой седой бородой, который журил некоторых нерадивых женщин: «Вы что делаете, разве деревья можно так сажать? Это же живое, живое!» -и начинал показывать, как надо сажать. Так потихоньку преображался город. Маленькие деревца, привязанные к колышкам, по весне начали распускать листья, стали расти. С любовью посаженные, они почти все приживались, тянулись ввысь, росли вширь. Скоро стало видно, что город-то наш зеленеет,проспект им. Ленина хорошеет на глазах.

А тут несчастье. Когда рубил дрова для отопления квартиры, топор сорвался и ударил его по ноге. Это был 1956 год. Долгих три месяца он сидел без дела. Всю жизнь привыкший трудиться, он первое время даже опешил, растерялся. Но вскоре нашел себе занятие - стал вышивать! Какие замечательные вещи

сделали его неутомимые руки! Это и скатерть и салфетки, и коврик, и наволочки на подушки. Вышивал крестом и гладью, художественной гладью. Дочь Валентина Михайловна бережно хранит их как память об отце.

23 июля 1959 года Фомины наконец-то получили благоустроенную трехкомнатную квартиру на 3-ем этаже по улице Донской (ныне Гагарина) дом42, кв.29. А в городе поднялись уже ели и сосны, лиственницы и яблони, клены и рябина, липы и вязы. Город зеленел.

Именно в это время Михаила Дмитриевича пригласили в Самару. Предлагали подходящую работу, хорошую квартиру. Да и родные все жили в Самаре. Александра Самсоновна очень хотела, чтобы он согласился на переезд. Но Михаил Дмитриевич был категоричен: он хотел довести начатое дело до конца. За работу по озеленению города 20 декабря 1966 года его наградили орденом «Знак Почета». В соревновании малых городов по озеленению наш город занял тогда призовое место по союзу. Главный озеленитель города - Михаил Дмитриевич Фомин - стал участником ВДНХ СССР и получил об этом свидетельство. К этому времени овраг был засыпан, засажен и превратился в одно из любимых мест отдыха горожан. 26 декабря 1968 года Михаил

Дмитриевич вновь становится участником ВДНХ СССР и получает бронзовую медаль.

С утра до вечера Михаил Дмитриевич на работе. Успеть, успеть, успеть. Сильно болят ноги, но он молчит, скрывает от семьи. Однажды вечером Александра Самсоновна сняла с него сапоги и чуть не упала. Портянки были в

крови, на ногах - страшные язвы. Ни о какой больнице он и слышать не хотел. Но Александра Самсоновна настояла. Сдали анализы - диабет самой страшной формы. Предкоматозное состояние. Врач Генералов боролся за каждый день его жизни. 3 недели был в предсмертном состоянии. Сахар был высок, не снижался. Он уже не мог ни работать, ни ходить, но и сидеть дома тоже не мог. Его избирают председателем общества по охране природы. Михаил Дмитриевич принял это с огромнейшим удовлетворением.

Но болезнь прогрессировала. А тут еще страшный удар - погиб Юра. Юра уже работал во ВНИИ в Москве. Должен был туда переехать на постоянное жительство. Сдал кандидатский минимум, был готов к защите докторской. Блестящее будущее ожидало Юру, но судьба коварно подстерегла его, он погиб на буровой Сахалин-Шевченко в 1970 году. Очень тяжело перенес Михаил Дмитриевич эту утрату. Железной воли и твердый духом человек сломался. Быстро стала развиваться глаукома, начал прогрессировать склероз. В 1972 году Михаил Дмитриевич ослеп, оглох, ноги перестали двигаться. 5 лет неподвижности его сильно угнетали. Эти годы он жил только благодаря Александре Самсоновне, которая была его глазами, ушами, ногами, сама делала анализы, высчитывала сахар, по часам делала уколы. Будучи уже больным, 28 ноября 1974 года получил почетный знак «За охрану природы России» Но дни его были сочтены. 2 апреля 1977 года его не стало.

Недолго прожила после него и Александра Самсоновна. Их положили рядом с сыном Юрой. Беспредельно любя друг друга при жизни, они и после смерти оказались рядом: Отец, Мать и Сын, лежат на Камышлинском кладбище. Вечный покой их праху и вечная память и любовь людей, ради которых они жили и трудились" (написано в 2002 году).

Они не пропали без вести!

Около 173 тысяч татарстанцев числятся пропавшими без вести, они до сих пор не признаны погибшими. Точного числа репрессированных не знает никто. Данные источников очень разнятся, но от каждой цифры волосы встают дыбом. Немногие потомки пострадавших доводят дело до конца и добиваются полной реабилитации предка. Пусть и поздно.

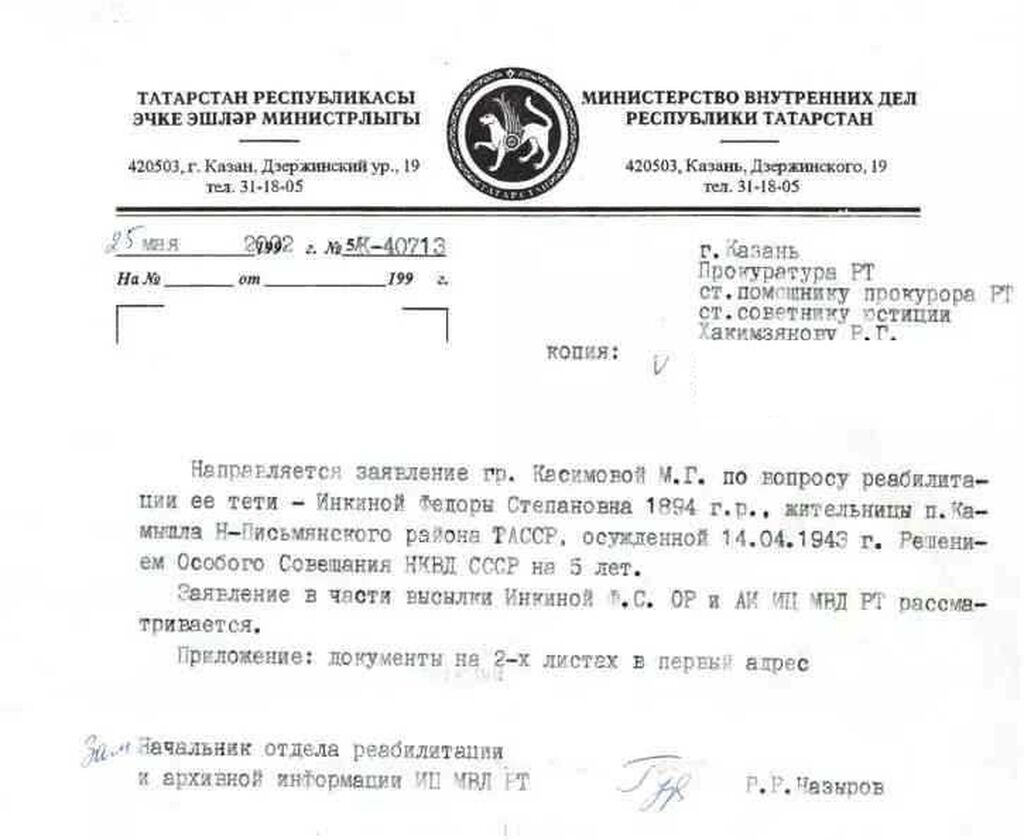

Когда-то в с. Новая Письмянка ныне Лениногорского района, жила Федора Инкина (Владимирова). Вполне обычная жизнь – родилась в 1896 году, выросла, работала в колхозе им. Кирова, вышла замуж.

Супруг Федоры Степановны - Дмитрий Евлампиевич в 1941 году был призван на фронт, попал в 31А 336 стрелковой дивизии. По данным, что хранятся в открытых источниках, стало известно, что в 1942 году он был осуждён военным трибуналом 31 армии по статье 58 и расстрелян. Его имя было реабилитировано в 1999 году.

Особое совещание при НКВД СССР приговаривает его жену к 5 годам ссылки в Павлодарскую область с конфискацией имущества. Наказание с матерью разделяет приёмная дочь Мария Васильевна 16-ти лет.

У Инкиных забирают дом и скот. Чуть позже здесь обоснуется правление колхоза им. С.М. Кирова, школа. 9 лет пробыли в Казахстане женщины, затем вернулись на Родину. Жили они в землянке перед окном дома брата Фёдора Владимирова, затем переехали в жилье получше. Умирают они друг за другом в 1977 и 1978 годах. Реабилитацией родной тёти с дочерью занимается племянница Касимова Мария Гавриловна( Люгаева) и в 2002 году получает <<Справку о реабилитации>>. Добрые имена Инкиной Федоры Степановны и Марии восстановлены.

Что же делать, чтобы найти родственника, пострадавшего от репрессий?

Форма заявки утверждена приказом по МВД РФ от 23.11.11 № 1165.

Бланк имеется в любом госоргане на территории России, куда может быть направлено обращение.

В шапке пишется:

- наименование органа-получателя (спросить у специалистов на месте или посмотреть на официальном сайте);

- персональные данные заявителя:

- ФИО;

- полный адрес проживания.

- Посредине «Заявление».

- В теле обращения следует подробно изложить такие сведения:

- просьба: «выдать справку о реабилитации»;

- в отношении кого — указать известные данные лица в формате:

- ФИО полностью (без ошибок);

- дата и место рождения (из паспорта, если имеется);

- место проживания до применения наказания;

- куда был направлен, в какое время и на какой срок;

- кто еще пострадал (перечислить членов семейства с датами появления на свет);

- перечень лиц, на которых требуются справки.

- Перечень прилагаемых справок или документов.

- Дата и подпись с расшифровкой.

Почему нужно рассказывать об этом? Это неотъемлемая часть истории, которая касается каждого, которую у нас нет права забывать.

Автор: Айгуль Рахимова